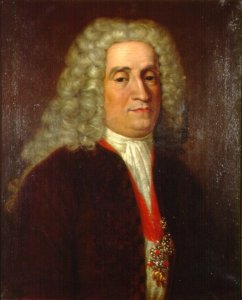

En el siglo XVIII, el Marqués de Ensenada impulsa la primera gran encuesta de la historia moderna española para conocer la realidad económica del Reino. Colmenarejo, en el plazo de diez años, remite en dos ocasiones a la Hacienda Pública sus Respuestas Generales.

Gracias a esta documentación conocemos datos curiosos, como por ejemplo que en 1751 existían en Colmenarejo el mismo número de curas que de pobres de solemnidad (obviamente no se trataba de las mismas personas), en un pueblo de tan solo 59 vecinos; que el herrero del pueblo era bastante incompetente y que las colmenas del pueblo se fueron reduciendo de manera misteriosa, un 32% diez años después, hasta casi desaparecer en 1910 (según fuentes posteriores). Hace un siglo su población había crecido hasta los 400 habitantes.

Un Estado que no conoce a sus súbditos es un Estado que gobierna ciego. En la veracidad y extensión de sus estadísticas radica en gran medida su eficacia. Esta máxima, evidente en nuestros días, fue un credo difícilmente ejecutable para los utópicos ilustrados del siglo XVIII, paradójicamente el Siglo de las Luces.

La Hacienda castellana del XVIII era un complejo entramado de impuestos directos e indirectos, afectados por multitud de exenciones territoriales y privilegios locales. Tanto era así, que suponía el asombro de los visitantes extranjeros la variedad de impuestos, tanto eclesiásticos como nobiliarios y reales. Diezmos, primicias, martiniegas, portazgos, alcabalas, cientos, montazgos, millones… Existía un sinnúmero de impuestos que, a su vez, no afectaban por igual a todos los territorios de la Corona española. Las provincias vascas, por ejemplo, eran exentas, al considerarse a toda su población hijosdalgos; y los reinos de Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca poseían un sistema fiscal diferente, nacido de su tradición como Corona aragonesa. A todo ello se añade que el rey podía dar merced especial a un pueblo, para realizar el pago de impuestos aplazado, o reducírselo para fomentar su poblamiento. Para colmo de males, tan sólo el estado llano satisfacía los impuestos personales, pues nobleza y clero, estamentos privilegiados, estaban liberados de tal obligación. Por tanto, no sólo existía gran una variedad de impuestos, sino que estos afectaban de forma desigual a la población, lo que reducía de forma considerable las posibilidades recaudadoras de la Corona y era una fuente constante de malestar entre la población.

La Única Contribución, el sueño hacendístico del estado ilustrado

Intentos por reformar el sistema fiscal no faltaron a lo largo de la Edad Moderna. Casi todos ellos señalaron los repartimientos, la excesiva presión sobre el consumo y la multiplicidad de impuestos como los males más importantes de dicho sistema. Pronto se apuntó a la “contribución única” como solución más lógica a la escasez de dineros de la Corona.

No será hasta la llegada de los Borbones al poder cuando se produzca el primer replanteamiento serio del sistema fiscal. La nueva dinastía no sólo supone un cambio en la familia gobernante, sino la llegada de los ideales del Despotismo Ilustrado a la Corona española. Estos no son otros que el triunfo de la razón y, por tanto, el rechazo de la tradición y lo viejo. El progreso y la ciencia son el escaparate de una elite intelectual que está demandando cambios institucionales a un Estado que no va al ritmo de la sociedad. Sus ideas, aunque no del todo originales, suponen una verdadera novedad cuando también el poder se hace partícipe de ellas. Dentro de la Corte ilustrada parecía que la lógica iba a solucionar todos los problemas de la humanidad.

Para el caso del sistema fiscal español, estos intentos reformistas afectarán en una primera fase a los reinos de Cataluña, Aragón, Valencia y Mallorca. Con la unión matrimonial de los Reyes Católicos se había producido una unión de los derechos dinásticos en una misma familia, pero ello no había supuesto una unificación de leyes, privilegios o formas de gobernar en uno u otro territorio. Así, cada reino tuvo una gran independencia legal y jurídica y, a la larga, los costes de la guerra en Europa durante el siglo XVI y XVII recayeron sobre todo en Castilla, reino mucho más poblado, pero que también tenía un sistema fiscal más flexible a los requerimientos de la Corona. Ya el conde-duque de Olivares intentó recortar los privilegios de dichos reinos, pero acabó con el levantamiento de Cataluña, la independencia de Portugal y el reconocimiento de los derechos de los reinos de la Corona de Aragón.

La oposición que mostraron los reinos aragoneses a Felipe V durante la Guerra de Sucesión (1701-1713), y su apoyo decidido al archiduque Carlos, fueron el pretexto ideal para la reforma definitiva de los fueros de los reinos aragoneses. El nuevo sistema fiscal tendría dos tipos de impuestos básicos: uno que gravaba los bienes —tierras, ganados…—, y otro de tipo personal, que afectaba a los oficios, los caudales y el rendimiento del trabajo. Este modelo sería el que tomaría Don Miguel Zabala y Auñón para proponer a Felipe V la sustitución de alcabalas, servicio ordinario, millones, sisa y nuevos impuestos, en una Única Contribución en la Corona de Castilla. El nuevo impuesto sería del 5 por ciento perpetuo de la riqueza real y personal del Reino de Castilla. El impuesto sobre la riqueza real lo pagarían todos los súbditos, mientras que el de la riqueza personal lo abonaría sólo el pueblo llano. Los problemas más importantes eran cómo realizar el cobro y establecer la riqueza real, ya que, por ejemplo, las cosechas eran muy variables según el año. Existía, por tanto, una gran dificultad de conseguir datos fidedignos.

El Catastro de Ensenada, el nacimiento de la mejor fuente documental de la Edad Moderna

Como fuente documental, el Catastro sólo afecta a la Corona de Castilla, por lo que no se extiende a Navarra, País Vasco, Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares. Su objetivo era crear un inventario de bienes inmuebles para hacer realidad el sueño fisiocrático de la Única Contribución.

Para las pesquisas, el “intendente del catastro” daba a cada villa o lugar un bando ordenando que todos los vecinos redactaran un memorial en el que figuraran sus datos personales, y una descripción de sus tierras, cabezas de ganado, casas, corrales, lagares, molinos, jaraíces, tenedas y batanes, así como censos a su favor o en contra. Esta declaración también la debían realizar de los bienes amortizados, es decir, aquellos que no podían ser vendidos, como eran los señoríos, parroquias, monasterios, mayorazgos… Estos bienes eran de gran interés para la Corona, porque suponían una gran riqueza, y tradicionalmente se habían escapado de la recaudación fiscal.

Posteriormente, empezaba el proceso de averiguaciones para comprobar la veracidad de las declaraciones. En caso de ocultación la multa ascendía a doscientos ducados. Una vez acabadas las investigaciones, se redactaba el Libro Mayor de lo Raíz y el Libro de lo Personal.

Además, cada villa debía contestar cuarenta preguntas relativas al término en general. Así las tres primeras versaban sobre nombre y término de la villa. Las diecisiete siguientes sobre la riqueza agropecuaria del municipio. La veintiuno y la veintidós sobre población y caserío. Las cinco siguientes sobre los impuestos y gastos del cabildo, y las restantes sobre la artesanía y oficios existentes en el pueblo y el número de clérigos.

La creación del censo fue un trabajo enorme. Ya en un ensayo realizado en la provincia de Guadalajara, se detectó una gran lentitud en la elaboración del catastro, lo que llegó a plantear el abandono de la empresa. Del ingente trabajo que supuso el Catastro de Ensenada valga como botón de muestra que en el Reino de Sevilla generó un total de 1.028.919 folios.

La llegada de Carlos III, el más ilustrado de los monarcas borbónicos, supondrá un nuevo impulso al proyecto, pero la posterior muerte del Marqués de Ensenada supone la puntilla a una idea brillante que habría modernizado España. El pueblo no vio en el nuevo sistema sino otra forma de sacarle más dinero. Además, estas encuestas fueron costeadas por los pueblos, lo que alentó la predisposición negativa de sus gentes.

Tendría que llegar la invasión napoleónica y sufrir la transformación política de la Constitución de 1812 para que España se plantease de nuevo un sistema fiscal basado en la riqueza personal.

El Catastro en Colmenarejo: una ventana al siglo XVIII

En dos ocasiones se responden las preguntas del catastro en nuestro pueblo. La primera, fechada el 12 de junio de 1751, es contemporánea de la realizada en el resto del Reino. Diez años después, el 18 de abril de 1761 se vuelven a pasar las mismas preguntas del primer catastro, obteniéndose unas respuestas sensiblemente iguales a las del primero, excepto algún dato sorprendente del que hablaremos más adelante.

El catastro se guarda en el Archivo de Simancas, además de copias que han pervivido en algunos ayuntamientos. Consta de cuarenta preguntas, como ya se ha dicho.

Pertenece entonces Colmenarejo a la provincia de Guadalajara, partido judicial de Colmenar Viejo, de donde parece provenir su nombre, a modo de “pequeño Colmenar Viejo”, según los datos más fiables de que disponemos actualmente. Hacemos este inciso para resaltar la errónea interpretación de muchas toponimias. Por ejemplo, parece que el nombre de Galapagar nada tiene que ver con los quelonios, ni Colmenarejo con las colmenas, lo que no impide que sus banderas (de muy reciente diseño) aludan a esta realidad inexistente.

Una parte importante de nuestro territorio son terrenos pertenecientes a la Corona, que utiliza como coto de caza (aún existen en el término municipal dos monolitos indicando tal condición, y varios más en pueblos vecinos). Estos terrenos debieron comprender aproximadamente las dos terceras partes del municipio, situadas al sur, en lo que hoy es una zona accidentada de monte bajo. El tercio norte, de buenos pastos y amplias dehesas, estuvo dedicado a la agricultura y ganadería. No quedan apenas terrenos de monte libres, por lo que la caza como hoy la conocemos debió ser una practica bastante restringida, y desde luego, muy penada si se practicaba en los vedados reales.

Nos ha interesado tratar de conocer cuál era la vegetación por aquellos años. Puesto que el objeto del catastro es meramente económico, sólo se hace mención de los recursos productivos, asociados a la agricultura y la ganadería. Respecto a la primera, se centra en el cereal (trigo, cebada, centeno, avena), algarrobas, garbanzos, lino, linaza y heno, además del aprovechamiento del fruto de la encina. Es curioso observar que ciento setenta años después, en 1912, esta agricultura sigue siendo sensiblemente igual, con la sola irrupción significativa del cultivo de frutales (con su toponimia asociada: arroyos de la Peralera, la Parra, el Membrillo). Existen huertos calificados de buena y mediana calidad, y pastos de todo tipo. No hay plantaciones de árboles, exceptuando algún moral. Por lo que se refiere al monte —término que hace referencia a todo lo que no es cultivo o dehesa— desconocemos su estado y dimensión. Sabemos que hay olmos (Ulmus minor, suponemos), fresnos (Fraxinus angustifolia, la misma especie que pervive en la actualidad), robles (quejigo —Quercus faginea— y seguramente melojo —Quercus pirenayca—) y carrascas (encinas). La carrasca es la encina joven de porte enmarañado, arbustivo. Por contraposición, llamaban encina al árbol cuidado, al que se le aplican podas de formación con vistas al aprovechamiento de sus frutos. Estos lugares se denominan dehesas y conforman un paisaje que conocemos bien. Por tanto, hemos de suponer la existencia de un monte formado principalmente por carrasca y melojo, con manchas de fresno y quejigo en las zonas húmedas. Las bellotas de los robles son menos apreciadas por el ganado que las de la encina, lo cual en un pueblo eminentemente ganadero puede ayudar a explicar su casi desaparición. Esta vegetación se presenta en la mitad sur del municipio, la más seca, siendo la zona norte rica en pastos, y con la destacada presencia de tres dehesas ya mencionadas como buenas en las Respuestas: Las Latas, Despernarilla (Espernadilla) y Nabacorredores (el Navazo actual).

El aprovechamiento de leña (en parte para el carboneo, actividad que no se menciona directamente) es considerable, sobre todo teniendo en cuenta la escasa población con que contaba Colmenarejo por aquel entonces (59 vecinos). Las respuestas mencionan una media de 20.000 arrobas al año (230 toneladas), media que se obtiene por podas cada once o veinte años, dependiendo del tipo de monte. Con este nivel de explotación, es previsible que el encinar estuviera reducido a manchas de carrascas, incapaces de desarrollarse por un exceso de poda. Es muy probable que el encinar de ejemplares bien desarrollados se limitase a las dehesas —en las que la poda se hace cada veinte años— y alguna mancha aislada al oeste.

El precio del cereal era igual en gran parte de Castilla. Lo mejor pagado era la fanega de linaza (36 reales), seguido del trigo (18 reales), el centeno y la algarroba (10 reales), la cebada (8 reales) y, finalmente la avena (6 reales). El carro de heno costaba 40 reales, y medio real la marra de lino.

En aquel año de 1751 existe un molino en activo, que utiliza las aguas del Aulencia para moler el grano. Tiene dos piedras y funciona de diciembre a mayo, pues el resto del año no hay caudal suficiente para moverlo. Es propiedad de Lupeicio Fernández, vecino de Villanueva de la Cañada. No sabemos a ciencia cierta cuál es este molino, pero debió de ser el molino del Puente Caído, único que ha dejado vestigios en nuestro término municipal (aunque existieron al menos dos más, en la otra orilla del río). Este molino fue de importancia, a juzgar por los restos que de él quedan (en parte reaprovechados de un puente tardorromano que le da nombre), y bastante antiguo. Usaba el agua del río mediante una canalización (caz) que tomaba un kilómetro aguas arriba. Gracias a esto, el molino no está ni sobre ni junto al Aulencia, sino varios metros por encima de su cauce.

La ganadería era, como hemos dicho, fuente principal de recursos. Había de todo y no sabemos en qué proporción: vacas, asnos, mulas, caballos, cabras, ovejas y cerdos.

Interés especial merece la práctica de la apicultura, por cuanto el nombre de nuestro pueblo se asocia –erróneamente- con ella. Se declaran 265 colmenas, cifra ciertamente importante pero similar a la de muchos pueblos parejos, que desciende de extraña manera a 174, tan solo diez años después.

Los “propios del común”, lo que llamaríamos hoy terrenos municipales, estaban constituidos por los terrenos de cultivo y las dehesas: Latas, Nabaco (Navazo), Despernadilla, prado Nava El Cuervo, el monte situado al norte de los ejidos… En estos lugares se puede cultivar o apacentar ganado sin ningún tipo de tasa.

El pueblo es muy pequeño. Sesenta casas y cincuenta y nueve habitantes, incluidas viudas y jornaleros, no dan para mucho. Destaca sin embargo la infraestructura “hotelera”, debido a que Colmenarejo era lugar de paso entre la Corte y el Real Sitio, es decir, entre Madrid y El Escorial. El llamado hasta hace poco Camino Viejo de Madrid, que a su paso por Colmenarejo coincide en buena medida con la Cañada de Merinas (la cual según algunos autores -rebatidos recientemente- utiliza trazados de una antigua vía romana), era un lugar muy transitado. La presencia frecuente del Rey en El Escorial o en La Granja, atrae a buena parte de la corte, que se desplaza siguiendo los pasos del monarca. Y con ellos todo un ejército de funcionarios, comerciantes, artesanos, carboneros… gentes que acuden a trapichear con su mercancía o a estar cerca de los lugares de poder. Por eso no debe sorprendernos que un pueblo tan pequeño contase con cuatro mesones (uno de la capellanía), una taberna, una abacería (comestibles), mercería y carnicería. El pan se trae de fuera, al precio de cuatro reales de vellón la fanega.

El herrero de entonces -al contrario que los actuales- no gozaba de buena reputación ni entre sus vecinos, que lo califican de “muy corto oficial, pues solo sirve para aguzar las rejas y malcomponer los pertrechos para la labra y carretas”. Además del herrero, hay tres presbíteros, incluido el cura párroco, y un cuarto que va y viene, domiciliado en Valdemorillo. Tocaban, pues, a quince feligreses por cura; ¡difícil debía resultar pecar en el Colmenarejo del siglo XVIII! También cuatro son los pobres de solemnidad.

Todo el que tiene carreta de bueyes acarrea a Madrid leña, carbón, piedra… La actividad de mercadeo se interrumpía entre finales de octubre y principio de marzo. Las respuestas no dicen nada de por qué durante estos meses se interrumpe esta labor. Puede ser que el clima, más riguroso en aquellos años, hiciera penoso y hasta peligroso este viaje. Pero también puede ser que buena parte de los hombres bajaran a Extremadura con los rebaños, siguiendo la trashumancia. Las fechas coinciden plenamente con este tránsito secular. Siendo Colmenarejo un lugar de gran importancia dentro de estos movimientos anuales, por sus buenos pastos y su situación estratégica —último baluarte de la Sierra, o primer escollo del llano, según se viaje— sorprende no encontrar ninguna referencia a este tema en las Respuestas Generales, siendo además estas fechas las de máximo apogeo de la actividad trashumante.

Extractado del Inventario Medioambiental de Colmenarejo. Proyecto Verde de Colmenarejo. 2002. Sin editar.